Травмы шеи при попытке удушения

Содержание статьи

Странгуляционная асфиксия (Механическая асфиксия, Удавление, Удушение)

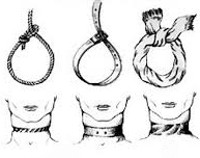

Странгуляционная асфиксия — это одна из форм механической асфиксии, возникающая в результате сдавливания кровеносных сосудов и дыхательных путей в верхних отделах. Является следствием удушения с использованием самозатягивающейся петли или удавки. Сопровождается развитием судорог, потерей сознания, нарушением или остановкой дыхания, непроизвольной дефекацией и мочеиспусканием, диффузным цианозом кожи. При компрессии более 4-5 минут наступает смерть. Патология диагностируется визуально по наличию характерных симптомов и странгуляционной борозды. Специфическое лечение: освобождение шеи, обеспечение адекватного дыхания с помощью ИВЛ или инсуффляции кислорода, тотальная релаксация курареподобными препаратами, симптоматическая терапия.

Общие сведения

Странгуляционная асфиксия (механическая, удавление) характеризуется резким ослаблением кровотока в головном мозге, уменьшением концентрации кислорода, тяжелой гипоксией. В зависимости от использованного типа петли может являться полной или неполной. Диагностируется при попытках повешения или в результате криминальных действий. Количество случаев суицидального удавления увеличивается весной и осенью, в период обострения у психиатрических больных и высокой распространенности депрессивных состояний. Около 70% людей, выбравших данный способ самоубийства, являются мужчинами. Ситуации, связанные с уголовными преступлениями, чаще возникают в крупных городах.

Странгуляционная асфиксия

Причины

Непосредственная причина странгуляционной асфиксии — механическое пережатие верхних дыхательных путей и кровеносных сосудов удушающим предметом, в качестве которого может выступать самозатягивающаяся или несамозатягивающаяся петля, удавка. При этом возникает механическое препятствие для прохождения крови к головному мозгу, нарушается целостность хрящевых колец трахеи. Криминогенные удавления происходят при ограблении, покушении на убийство. К суицидальным попыткам предрасполагают следующие факторы:

- Проблемы в личной жизни. Подобные мотивы чаще встречаются у людей в возрасте 15-29 лет. Совершить самоубийство пытаются подростки, имеющие сложности в отношениях с родителями, страдающие от неразделенной любви и состоящие в сектах различной направленности. Это обусловлено возрастной или конституциональной незрелостью психики, желанием уйти от имеющихся трудностей.

- Психические заболевания. Попытки суицида при болезнях психиатрического профиля широко распространены, их количество достигает 50% от общего числа случаев. Убить себя пытаются люди, находящиеся в маниакальной стадии МДП, имеющие диагностированную шизофрению и алкогольный психоз, не отдающие себе отчета в своих действиях. Чаще суицидальные попытки происходят при обострениях.

- Безвыходные ситуации. К числу обстоятельств, при которых возможен суицид, относятся банкротство, нищета, потеря единственного источника дохода, утрата жилья или возможностей его приобретения. Добровольный уход из жизни нередко совершают люди, опасающиеся наказания за совершенные поступки, находящиеся под угрозой уголовного преследования, в том числе пожизненного или чрезмерно долгого, по их мнению, срока тюремного заключения.

- Психологический стресс. Известны случаи, когда самоповешение совершали люди, недавно пережившие развод, подвергшиеся сексуальному насилию, вынужденные произвести неприемлемое для них действие (убийство, предательство). Возможны и другие причины, объединенные наличием сильнейшего психологического потрясения, пережить которое пострадавший оказался неспособен.

- Тяжелые соматические заболевания. Значительное количество суицидальных попыток совершается пациентами, страдающими неизлечимыми онкологическими процессами. Самоубийство среди таких больных — способ ускорить неизбежное, остановить мучения, возникающие из-за выраженного болевого синдрома. Самостоятельное прекращение существования также практикуется пациентами, имеющими патологию, снижающую качество жизни: слепоту, паралич конечностей.

Патогенез

Удавление бывает полным или неполным. В первом случае тело целиком находится в воздухе, во втором частично опирается на какую-либо поверхность. Смерть или тяжелая гипоксия может наступить в обеих ситуациях, поскольку сонные артерии сдавливаются уже при нагрузке в 4-5 кг, позвоночные — 15-20 кг. При ударном усилии (прыжок с табуретки) и низком расположении удушающего агента происходит перелом подъязычной кости и полуколец трахеи. Плавное затягивание петли к подобным последствиям не приводит.

В момент остановки кровотока быстро нарастают расстройства газообмена по типу гипоксемии и гиперкапнии, возникает кратковременный спазм сосудистой сети с ее последующим стойким расширением. Отмечается значительное повышение венозного давления в церебральных бассейнах. При вскрытии обнаруживаются множественные мелкие кровоизлияния в ретробульбарную клетчатку, толщу грудино-сосцевидно-подключичных мышц и межпозвонковые диски. Могут выявляться разрывы интимы сонных артерий, участки некроза тканей головного мозга (ишемический инсульт).

Классификация

Странгуляционная асфиксия приводит к гибели в несколько этапов. Каждый из них продолжается 30-60 секунд. Иногда процесс затягивается до 10 минут. Длительность периода, предшествующего наступлению клинической смерти, зависит от локализации удавки, механических свойств материала, из которого состоит петля, и толщины травмирующего агента. Быстрее всего человек погибает при расположении борозды выше гортани. При этом происходит сжатие каротидных синусов, коллапс сосудов и рефлекторная остановка дыхания. Последствия удавления напрямую зависят от того, на какой стадии оно было прервано. Специалисты в области клинической реаниматологии различают следующие степени асфиксии:

- I степень. Характеризуется появлением тахикардии, признаками умеренной дыхательной недостаточности, цианозом кожных покровов, участием в процессе дыхания межреберных мышц, трепетанием крыльев носа, ростом артериального и венозного давления. Сознание сохраняется, психическое состояние может быть изменено. В большинстве случаев не имеет отдаленных последствий.

- II степень. Развивается через 2-3 минуты при полном удавлении и через 1-2 минуты при неполном. Дыхание редкое, присутствуют мышечные судороги. Может произойти непроизвольное мочеиспускание, опорожнение кишечника. Сознание утрачено или пациент находится в глубоком оглушении. У спасенных на этом этапе в дальнейшем развиваются нарушения чувствительности, умеренные неврологические изменения.

- III степень. Длительность варьируется от нескольких секунд до 1-2 минут. Возникает временная остановка дыхания, это явление называется терминальной паузой. Сохраняются судорожные сокращения мышц и атония сфинктеров, артериальное давление снижается до критически малых и неопределяемых величин. Нарастает диффузный цианоз. Пациенты, подвергшиеся реанимации, в последующем страдают от тяжелых нарушений работы ЦНС.

- IV степень. Самостоятельное дыхание возобновляется, однако имеет патологический характер (Чейна-Стокса или Куссмауля). Через несколько минут наступает его полное прекращение. Сопровождается остановкой сердца. Диагностируется клиническая смерть. У больных, которых удалось спасти, обнаруживаются симптомы постреанимационной болезни, неврологический дефицит, в отдельных случаях смерть мозга (декортикация).

Симптомы странгуляционной асфиксии

После удаления травмирующего фактора удавление приводит к появлению определенного симптомокомплекса. У большинства больных сознание отсутствует. При его сохранении человек ведет себя неадекватно, бывает агрессивным. Исключение составляют случаи удавления, которое удалось прервать на первом этапе. На шее заметен характерный след травмы — странгуляционная борозда. Скелетная мускулатура напряжена, отмечаются непрерывные судороги. На склерах и конъюнктиве глаза, а также на слизистой оболочке рта, верхнем и промежуточном валике борозды обнаруживается петехиальная сыпь.

Дыхание пациента аритмичное, порой прерывистое. При удавлении с помощью незатягивающихся петель развивается анизокория, спровоцированная односторонним сжатием симпатического нерва. Осмотр позволяет выявить положительный симптом Миновичи — закусывание кончика языка передними зубами во время судорог. Из носовых ходов выделяется сукровичная жидкость, артериальное давление повышено или резко снижено, имеет место тахикардия, нарушение коронарного ритма.

Осложнения

Распространенным осложнением странгуляционной асфиксии считается постгипоксическая энцефалопатия. Она встречается более чем у 70% людей, подвергшихся удавлению II-IV степени. Тяжесть последствий напрямую зависит от этапа, на котором был спасен пострадавший, и времени, потребовавшегося для коррекции газового состава крови. Патология проявляется хроническими головными болями, снижением умственных способностей, нестабильностью психики, паническими атаками или приступами агрессии.

Поражение центральной нервной системы становится причиной соматических сбоев. У 20-40% людей развиваются параличи и парезы различной степени. Возможно нарушение функций верхних или нижних конечностей, корпуса. Лица, перенесшие перелом хрящевых структур трахеи, в последующем в 80% случаев испытывают трудности с дыханием, может возникать стеноз ВДП, склонность к бронхоспазму. Подобные осложнения редко удается устранить. Подавляющее большинство больных подвергаются значительному падению качества жизни, иногда пациенты совершают повторные попытки суицида, спровоцированные ухудшением здоровья.

Диагностика

Постановка диагноза странгуляционная асфиксия производится на основании анамнестических данных и имеющейся на момент осмотра клинической картины. Определить произошедшее врачу скорой помощи, прибывшему на место происшествия, позволяет и окружающая обстановка: остатки петли на потолке, предсмертная записка, следы дефекации на одежде пострадавшего. Лабораторное изучение осуществляется в стационаре для определения тяжести нарушений гомеостаза. Визуализирующие методики позволяют установить факт механической деструкции образований шеи. План работы с пациентом включает в себя следующие пункты:

- Лабораторное обследование. Показан анализ на КЩС, концентрацию газов в крови. Содержание CO2 повышено, концентрация кислорода снижена. Отмечаются признаки метаболического ацидоза — снижение pH <7,3. Если на догоспитальном этапе пациент был интубирован и переведен на ИВЛ, показатель сатурации может быть нормальным или близким к норме.

- Аппаратное обследование. Выполняется рентгенография шеи, при необходимости и наличии технической возможности — компьютерная томография пораженной области. При проведении КТ удается создать трехмерное послойное изображение необходимой зоны, тем самым определив не только наличие, но и точную локализацию повреждений, вызванных сдавлением.

- Психиатрическое обследование. Людям, совершившим попытку суицида, рекомендована консультация психиатра. В ходе беседы врач выявляет причины решения о смерти, определяет уровень адекватности больного. Пациенты, имеющие признаки сохраняющихся расстройств (агрессия, депрессивные состояния, несоответствие поведения окружающей обстановке) подлежат дальнейшему лечению в стационаре соответствующего профиля.

Неотложная помощь

Лечение состоит из двух этапов — догоспитального и госпитального. Первый продолжается с момента обнаружения пострадавшего до его доставки в стационар. Действие удушающего фактора должно быть прекращено как можно скорее. Больного необходимо уложить на спину, оценить состояние. Неадекватное самостоятельное дыхание или его отсутствие — показание для интубации трахеи. Если пациента не удается интубировать, применяется коникотомия. ИВЛ проводят в режиме небольшой гипервентиляции с содержанием кислорода в смеси на уровне 60-70%. Требуется введение бензодиазепинов, кристаллоидных растворов, натрия гидрокарбоната, мочегонных средств и преднизолона. Транспортировку осуществляют после фиксации шеи шиной-воротником.

В стационаре анестезиолог-реаниматолог продолжает начатые бригадой СМП восстановительные мероприятия. Больного помещают в ОРИТ, подключают к аппарату ИВЛ. Искусственную вентиляцию продолжают не менее 4 часов, чаще до 2-3 суток. Для купирования гиперкоагуляции используют гепарин, судороги считаются показанием для полной мышечной релаксации за счет периферических миорелаксантов. Проводится массивная инфузионная терапия, коррекция метаболических сбоев. В первый день требуется круглосуточный контроль витальных функций с помощью анестезиологического монитора. Если пациент в сознании, рекомендована мягкая фиксация к кровати или индивидуальный сестринский пост (профилактика рецидивов суицида).

Прогноз и профилактика

Прогноз для жизни благоприятный. В абсолютном большинстве случаев пострадавшего, обнаруженного до момента остановки сердца, удается спасти. Выздоровление бывает неполным. Отсроченные последствия возникают практически у всех пациентов, перенесших удавление второй и более степени. Тяжесть отдаленной патологии зависит от выраженности и продолжительности гипоксии мозга, расположения и свойств петли, имевшихся до суицида неврологических или психических заболеваний.

Странгуляционная асфиксия криминогенного характера по понятным причинам не поддается медицинской профилактике. Суицидальные попытки пресекаются за счет внимательного наблюдения за окружающими. Эта задача возлагается на родственников и близких каждого человека. Должна быть хорошо организована служба психологической помощи, работа групп поддержки для людей, попавших в трудные жизненные ситуации. Во все виды диспансеризации и профессиональной медицинской комиссии рекомендуется включать осмотр психиатра.

Источник

Травмы гортани

Травмы гортани — повреждения гортани, возникающие под прямым или опосредованным воздействием травмирующего фактора, который может действовать как снаружи (наружные травмы гортани), так и изнутри (внутренние травмы гортани). Клиника травмы гортани зависит от ее характера и тяжести. Она может включать дыхательные расстройства, болевой синдром, наружное или внутреннее кровотечение, дисфагию и дисфонию, кашель, кровохарканье, подкожную эмфизему. Травмы гортани диагностируются по данным осмотра и пальпации места повреждения, ларингоскопии, лабораторных анализов, УЗИ, рентгенологических и томографических исследований, оценки функции внешнего дыхания и голосообразования. Травмы гортани нуждаются в обезболивающем, противовоспалительном, антибактериальном, противоотечном лечении. По показаниям проводится инфузионная и противошоковая терапия, хирургические вмешательства.

Общие сведения

Гортань — это часть верхних дыхательных путей, граничащая в своем верхнем отделе с глоткой, а в нижнем отделе с трахеей. Кроме дыхательной функции гортань также отвечает за голосообразование. Рядом с ней расположены другие важные анатомические образования: пищевод, щитовидная железа, позвоночник, крупные сосуды шеи, возвратные нервы и парасимпатические нервные стволы. Травмы гортани могут сочетаться с травмами глотки и трахеи, а также с повреждением расположенных рядом с ней анатомических структур. Такие сочетанные травмы гортани, как правило, приводят к тяжелым нарушениям дыхания, массивной кровопотере, расстройству иннервации жизненно важных центров и могут стать причиной гибели пострадавшего.

Травмы гортани

Причины

Причинами закрытой тупой травмы гортани могут являться: удар тупого предмета или кулака в шею, автомобильная авария, спортивная травма, попытка удушения. Тупые травмы гортани зачастую сопровождаются переломом ее хрящей и подъязычной кости, отрывом гортани, разрывом голосовых связок. Проникающие травмы гортани связаны с ее пулевыми или ножевыми ранениями. Около 80% пулевых ранений гортани являются сквозными. В большинстве случаев оба пулевых отверстия находятся на шеи, в отдельных случаях одно из отверстий расположено на голове. При слепых ранениях выходное отверстие может быть обнаружено в стенке гортани.

Причиной внутренней травмы гортани часто являются ее повреждения в ходе медицинских манипуляций: интубация трахеи, проведение бронхоскопии и эндоскопической биопсии, искусственная вентиляция легких, бужирование пищевода, удаление инородного тела глотки или гортани и пр. В других случаях травмы гортани обусловлены попаданием в нее инородных тел, имеющих острые края или углы. Ожоговые травмы гортани возникают при вдыхании едких химических веществ или горячего пара.

В отдельных случаях травмы гортани происходят при резком повышении внутригортанного давления во время сильного кашля или крика. Обычно они случаются на фоне предрасполагающих факторов: голосового перенапряжения, нарушения кровоснабжения голосовых связок, гастроэзофагеального рефлюкса.

Классификация

По механизму происхождения отоларингология классифицирует травмы гортани на внутренние и наружные. Внутренние травмы гортани чаще являются изолированными, т. е. поражающими лишь гортань. Наружные травмы гортани зачастую бывают сочетанными и сопровождаются повреждением соседствующих с гортанью анатомических структур.

По характеру повреждающего фактора различают пулевые, резанные, колотые, тупые, химические и термические травмы гортани. По факту проникновения в анатомические образования шеи выделяют проникающие и непроникающие травмы гортани, по факту нарушения целостности кожных покровов — открытые и закрытые. В зависимости от ситуации, в которой были получены травмы гортани, они могут иметь бытовой, производственный или военный характер.

Симптомы травм гортани

Симптоматика травмы гортани зависит от характера и обширности повреждений. Главным симптомом является нарушение дыхательной функции, которое может иметь различную степень. Если дыхательная недостаточность не развилась сразу же после травмы, то она может возникнуть спустя некоторое время в результате нарастания воспалительной инфильтрации, отека или образования гематомы.

Нарушения голоса (дисфония, афония) в той или иной степени возникают при всех травмах гортани и особенно выражены при травмировании области голосовых связок. Повреждения входа в гортань зачастую сопровождаются расстройствами глотания (дисфагией). Болевой синдром может иметь самую различную интенсивность от ощущения дискомфорта до выраженной боли в области гортани. Кашель не всегда сопровождает травмы гортани. Как правило, он возникает при попадании инородного тела в гортань, внутреннем кровотечении или развитии острой воспалительной реакции. При повреждении гортанных нервов отмечается нейропатический парез гортани.

Наружное кровотечение сопровождает наружные травмы гортани. Наибольшая кровопотеря наблюдается при ранении крупных сосудов шеи. Внутренние травмы гортани могут сопровождаться внутренним кровотечением, которое проявляется кровохарканьем. Кроме скрытой кровопотери, внутреннее кровотечение опасно аспирацией крови в легкие и возникновением аспирационной пневмонии, а также образованием гематом, уменьшающих просвет гортани.

Наличие подкожной эмфиземы в области шеи говорит о проникающем характере травмы гортани. Эмфизема способна быстро распространяться на область средостения и подкожной клетчатки в области груди. Изменение формы шеи в результате инфильтрации свидетельствует о тяжелом течении посттравматического периода.

Травмы гортани могут привести к гибели пострадавшего от травматического шока, инфекционных осложнений (пневмонии, хондроперихондрита гортани, флегмоны шеи, гнойного медиастинита), асфиксии. Асфиксия может быть вызвана острым стенозом гортани, развившемся в результате ее рефлекторного спазма, посттравматического отека или попадания в гортань инородного тела.

Диагностика

Травмы гортани диагностируются травматологом, в случае внутреннего характера повреждений гортани пострадавшие могут обращаться к отоларингологу. Диагностика травмы гортани включает осмотр и пальпацию места повреждения, оценку тяжести состояния пострадавшего и характера полученных повреждений, зондирование раневого канала. Проводятся общеклинические исследования крови и мочи, анализ газового состава крови и КОС, бакпосев отделяемого из раны.

При внутренних повреждениях гортани проводится ларингоскопия. Она может выявить царапины и разрывы слизистой оболочки гортани, подслизистые кровоизлияния, ожоги, внутреннее кровотечение, прободение стенки гортани, нахождение в ее полости инородного тела. Отрыв гортани от подъязычной кости диагностируется по следующим ларингоскопическим признакам: удлинение надгортанника, повышенная подвижность его свободного края, более низкое местонахождение голосовой щели.

Оценка распространенности повреждений, состояния соседствующих с гортанью органов и посттравматических осложнений осуществляется путем рентгенографии и МСКТ гортани, рентгенографии позвоночника в шейном отделе, рентгенографии пищевода с контрастированием, УЗИ щитовидной железы, УЗИ и МРТ тканей шеи, рентгенографии легких, исследования внешнего дыхания. При отсутствии серьезных повреждений или в восстановительном периоде проводится исследование голосообразования (фонетография, стробоскопия, электроглоттография).

Лечение травм гортани

Пострадавшие с повреждениями гортани нуждаются в первую очередь в противошоковых мероприятиях, остановке кровотечения, восстановлении проходимости дыхательных путей и коррекции дыхательных нарушений. Пациента укладывают на кровать с приподнятой головой. Производится иммобилизация шеи, масочная вентиляция и кислородотерапия. Рекомендован двигательные и голосовой покой. Питание пострадавшего осуществляется через назогастральный зонд.

Медикаментозное лечение травмы гортани заключается в антибактериальной, дезинтоксикационной, инфузионной, обезболивающей, противовоспалительной и противоотечной терапии. Хороший эффект наблюдается при применении антибактериальных препаратов и глюкокортикостероидов в виде лекарственных ингаляций. Хирургическое лечение травмы гортани показано при переломах ее хрящей со смещением, стенозе, нарастающей эмфиземе, профузном кровотечении, нарушении скелета гортани, обширных повреждениях. В соответствии с показаниями хирургическим путем производят первичную обработку раны, удаление инородного тела гортани, удаление гематомы, трахеостомию, перевязку наружной сонной артерии, ларингопексию (подшивание гортани к подъязычной кости), резекцию гортани, хордэктомию, реконструктивные вмешательства, протезирование и пластику гортани. В периоде реконвалесценции пациенты, перенесшие травмы гортани, посещают занятия с врачом-фониатором, направленные на восстановление голосовой функции.

Источник