Пальцевое прижатие сонной артерии при ранении шеи

Содержание статьи

ервая скорая помощь при ранениях шеи

Первая скорая помощь при ранениях шеи — остановка кровотечения

Главной задачей службы скорой медицинской помощи в крупном городе является скорейшая транспортировка пострадавшего с ранениями шеи, груди и живота в хирургический стационар. Чем раньше пострадавшие поступают в стационар, тем меньше летальность и число осложнений.

По данным НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, среди раненых, поступивших с ранениями шеи в течение 1-го часа, осложнения наблюдаются в 6,3 %, а летальность составляет 3,2%, в то время как при поступлении через 12-24 ч частота осложнений и уровень летальности увеличиваются вдвое. Самой большой ошибкой будет стремление добиться на месте происшествия нормализации гемодинамики и дыхания.

Тем не менее ряд реанимационных мероприятий должен быть быстро и решительно выполнен в следующей последовательности:

1) обеспечение проходимости дыхательных путей;

2) временная остановка кровотечения;

3) устранение выраженной гипоксии;

4) поддержка гемодинамики.

Обструкцию дыхательных путей устраняют механическим путем. На месте происшествия (вне салона санитарного автомобиля) полость рта освобождают при помощи салфеток; трахею и крупные бронхи — ножным отсосом. В салоне автомобиля рвотные массы и кровь можно удалять электроотсосом. После освобождения дыхательных путей необходимо решить проблему поддержания их проходимости.

В большинстве случаев для этого используют воздуховоды. Клинические признаки выраженной гипоксии (одышка, цианоз) независимо от ее причины служат показанием к ингаляции кислорода.

При резком угнетении или отсутствии дыхания пострадавшему необходимо с первых минут обеспечить искусственное дыхание. Для этого достаточно применения S-образного воздуховода и ручной инсуффляции воздуха мешком «Амбу». При необходимости длительной (более 15-20 мин) транспортировки пострадавшего следует подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Иногда на догоспитальном этапе возникают показания к эндотрахеальной интубации (например, при продолжающемся кровотечении из носоглотки, полости рта и гортаноглотки, когда без раздувания манжеты эндотрахеальной трубки невозможно сохранить проходимость дыхательных путей).

Наложение трахеостомы требует хорошего освещения, правильной укладки больного и достаточного опыта врача. В противном случае попытки наложения трахеостомы могут привести к серьезным осложнениям (чаще всего наблюдается ранение задней стенки трахеи с одновременным ранением шейного отдела пищевода). Показанием к наложению трахеостомы с установкой трубки, снабженной манжетой, является невозможность выполнить интубацию трахеи при продолжающемся кровотечении в трахею.

Но даже в таких случаях эта операция оправдана только при наличии трахеостомической трубки с манжетой. Необходимо подчеркнуть, что если транспортировка пострадавшего в специализированный стационар занимает менее 20 мин, целесообразнее ограничиться введением воздуховода с постоянным отсасыванием крови из трахеи, не теряя времени на интубацию трахеи и тем более на трахеостомию. При невозможности устранить механическое препятствие на уровне гортаноглотки следует немедленно выполнить пункцию передней стенки трахеи иглой типа Дюфо.

Сразу после этого при наличии сильного наружного кровотечения следует принять меры к его временной остановке. Наружное кровотечение из ран груди и живота в подавляющем большинстве случаев прекращается при наложении тугой круговой повязки. Что касается кровотечения при ранении магистральных сосудов груди и живота, то догоспитальная медицинская помощь при этом является часто символической — единственным жизнеспасающим действием должна быть быстрейшая госпитализация в хирургический стационар.

При ранениях шеи самым простым, достаточно эффективным, но неудобным приемом является прижатие поврежденного сосуда пальцем с надетой стерильной перчаткой. В таких случаях один из членов бригады СМП пальцем в стерильной перчатке (или через стерильную салфетку) с силой прижимает сосудистый пучок шеи в месте ранения к поперечным отросткам шейных позвонков, обеспечивая временный гемостаз. Такое сдавление должно быть постоянным, вплоть до передачи пострадавшего дежурному врачу стационара.

Видео временной остановки кровотечения из сонной артерии при ранении шеи

При длительной транспортировке приходится менять руку или даже члена дежурной бригады. Хотя в одном из первых наблюдений такого рода, относящемся к XIX в., Betrand добился выздоровления пациента с колотым ранением шеи и повреждением наружной сонной артерии путем ее прижатия пальцем, которое продолжалось трое суток. Под влиянием этого отчаянного наблюдения в прошлом для временного гемостаза сонных артерий был предложен ряд специальных сосудистых компрессов (Аржанцева, Буренкова, Пти), которые однако не нашли применения в практике.

Другой метод заключается в тугой тампонаде раны большой стерильной салфеткой или бинтом. Проблема при этом заключается в том, что тугой тампон не удерживается в ране и кровотечение тут же возобновляется.

Микулич предложил поверх тампона накладывать давящую повязку, плотно фиксированную не к мягким тканям шеи, что невозможно, а к проволочной шипе, опирающейся вверху на череп, внизу па плечо.

Наиболее эффективным является метод Бира, заключающийся в том, что фиксация тугого тампона в ране производится наложением на края кожной раны одного—двух грубых швов из толстого шелка или лавсана и завязыванием их над тампоном. В критическом состоянии пострадавшего эта манипуляция выполняется без анестезии и спасает ему жизнь. В этом мы неоднократно убеждались в своей практической работе, принимая пациентов с ранениями сонных артерий с использованием этого метода врачами скорой медицинской помощи.

Что касается рекомендаций с целью временного гемостаза накладывать на догоспитальном этапе в ране шеи кровоостанавливающие зажимы, следует помнить, что этот метод небезопасен и может быть применен только при достаточном освещении и отчетливой визуализации поврежденного сосуда при разведении краев раны и ее осушивании. Ясно, что в заливаемой кровью ране такие условия могут встретится не часто.

Видео техники применения роторасшерителя и установки воздуховода

С техникой интубации трахеи вы можете ознакомиться в видео роликах по реаниматологии

— Также рекомендуем «Первая скорая помощь при ранении груди, живота»

Оглавление темы «Тактика при ранениях»:

- Торакоскопия при травме груди — показания, противопоказания, техника

- Лапароцентез при ранениях живота — показания, противопоказания, техника

- Лапароскопия при ранениях живота — показания, противопоказания, техника

- Первая скорая помощь при ранениях шеи — остановка кровотечения

- Первая скорая помощь при ранении груди, живота

- Транспортировка при ранении шеи, груди, живота — принципы

- Экстренная торакотомия как реанимационное мероприятие — показания, противопоказания, эффективность

- Техника реанимационной экстренной торакотомии и прямого массажа сердца

- Предоперационная подготовка при ранениях: санация дыхательных путей

- Предоперационная подготовка при ранениях: дренирование плевральной полости

Источник

Кровотечение: практика

Как и обещал, переходим к практике. Все способы остановки кровотечения делятся на временные и окончательные. Мы с вами разберем только временные, т.к. окончательные — это удел специалистов лечебных учреждений.

Пальцевое прижатие артерии

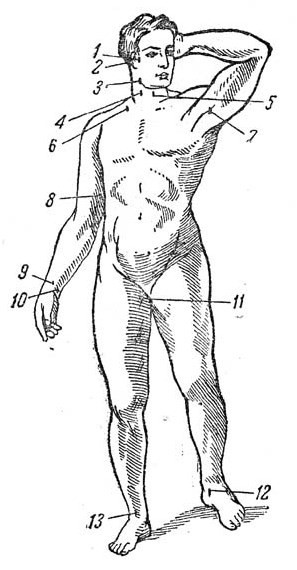

Это самый простой и в то же время требующий определенной подготовки метод остановки кровотечения. Возможность выполнения этого приема определяется поверхностным расположением артерии и наличием под нею кости, к которой эту артерию можно прижать. То есть далеко не в любом месте можно эффективно придавить артерию пальцем.

Чтобы вы разобрались, где эти места — нам нужно определить, где можно в организме прощупать пульс. Вы знали, что пульс определяется не только на сонной и лучевой артерии? Так вот, знайте.

Итак, эти точки (для удобства сверху вниз):

- поверхностная височная артерия прижимается к скуловому отростку височной кости, на 1 см спереди от козелка уха. Прощупали пульс? отлично, идем дальше!

- на шее общую сонную артерию прижимают к поперечному отростку VI шейного позвонка (в кино жив ли человек, определяют по пульсации на шее)

- над ключицей подключичную артерию прижимают к 1 ребру (вот это уже сложнее)

- в подмышечной ямке можно прижать подмышечную артерию к головке плечевой кости.

- плечевую артерию прижимают к внутренней поверхности плечевой кости у внутреннего края двуглавой мышцы

- лучевая артерия прижимается к лучевой кости в области нижней трети предплечья

- локтевая артерия прижимается к локтевой кости на противоположной стороне от лучевой артерии;

- брюшная аорта прижимается кулаком к позвоночному столбу на уровне пупка или чуть ниже. Тут для остановки кровотечения нужно надавить всем весом;

- бедренная артерия прижимается под паховой связкой к лобковой кости.

- подколенная артерия прижимается в подколенной ямке к бедренной кости;

- задняя большеберцовая артерия прижимается на 1 см ниже внутренней лодыжки;

- артерия тыла стопы прижимается к костям тыла стопы.

Остановка кровотечения пальцевым прижатием артерии имеет недостаток: способ применим лишь в течение короткого периода времени. Попросту устанут руки. Поэтому пальцевое прижатие может использоваться только как экстренная мера, первый этап, после которого нужно перейти к окончательной остановке кровотечения или применить другой способ. Об этом ниже.

Развлеку небольшой историей по поводу остановки кровотечения прижатием артерии. А конкретно — прижатием брюшного отдела аорты к позвоночнику.

Январь. Ночь. Центральная районная больница. У роженицы после родов возникло профузное маточное кровотечение. Консервативные к каким либо существенным сдвигам не привели. Ситуация усугубляется с каждой минутой, объем кровопотери становится критическим.

Созваниваются с областной больницей. Вызывают на себя специалистов по санавиации. Совместно решают, что нужно оперировать — удалять матку. Других вариантов спасти жизнь женщине не остается.

Силами, имеющимися в распоряжении, такую операцию не провести. Единственный вариант — попробовать продержаться до прилета специалистов. И хирург с акушеркой поочередно прижимают кулаком брюшную аорту к позвоночнику. Этот прием уменьшает прилив крови к тазовым органам и вызывает малокровие матки. В общем, доктора поставленную задачу решили и смогли протянуть подобным образом до приезда акушер-гинекологов из областного центра.

Вот такая история.

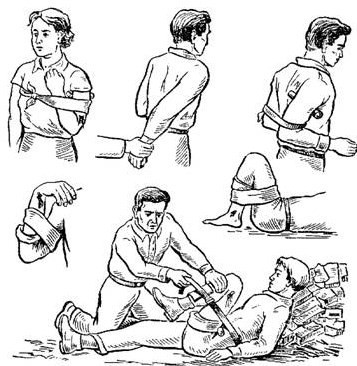

Максимальное сгибание

Этот способ, так же как и пальцевое прижатие, применяется для первоначальной остановки кровотечения, до возможности предпринять более надежные меры. Применяется при ранении конечностей.

В область сустава выше раны подкладывают рулон бинта или валик из одежды и максимально сгибают конечность. Фиксируют конечность в таком положении с помощью ремня или любых других подручных средств.

При ранениях:

- подмышечной артерии – руку максимально завести назад и прижать к спине.

- плечевой артерии – руку максимально прижать к туловищу.

- артерий предплечья или кисти – согнуть руку в локтевом суставе.

- бедренной артерии – согнуть ногу в тазобедренном суставе.

- артерий голени и стопы – согнуть ногу в коленном суставе.

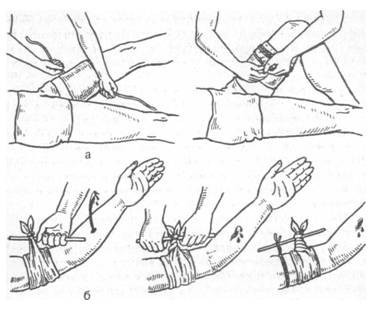

Кровоостанавливающий жгут

Как правило, при повреждении крупной артерии счет идет на минуты. Поэтому не только в теории, но и на практике важно знать, как правильно наложить жгут. Это поможет не растеряться, грамотно оказать первую медицинскую помощь и спасти жизнь человека.

Итак, когда же нужно накладывать жгут?

- Повреждена артерия — цвет крови ярко красный, кровь фонтанирует или выделяется из раны сильными толчками в такт ударам сердца. Либо, если раны не видно — быстро увеличивается алая лужа крови рядом с пострадавшим.

- При травматической ампутации конечности.

- При синдроме длительного сдавливания – зажало конечность под завалом, деревом и т.д.

Итак, мы определились с показаниями. Придайте возвышенное положение поврежденной конечности и накладывайте жгут.

Итак, мы определились с показаниями. Придайте возвышенное положение поврежденной конечности и накладывайте жгут.

Выше раны на 2 – 5 см, сильно стягивая, накладывается жгут в несколько оборотов прямо на одежду. Сила сдавливания должна быть таковой, чтобы кровь абсолютно перестала поступать в конечность. С большим натяжением накладывается несколько первых туров. Остальные играют роль фиксирующих, тут уже чрезмерное усилие прикладывать не нужно.

Важно!

- Жгут ни в коем случае нельзя накладывать на не прикрытую кожу, иначе она травмируется. Если нет одежды на пострадавшем, обязательно подложите какую-нибудь материю.

- Проще всего наложить жгут на границе верхней и средней трети плеча или бедра — там сосудистый пучок лежит ближе к кости, да и кость всего одна.

Обязательно нужно указать время наложения жгута. Делать это нужно на бумаге, которую потом подложите под жгут. Дело в том, что при длительном сдавлении происходит ишемия мягких тканей и могут возникнуть необратимые изменения. Нет ничего под рукой? Пишите кровью пострадавшего время у него на лбу.

Время наложения жгута в летнее время – 2, в зимнее — 1 час. Если доставить пострадавшего в стационар за указанное время не возможно – нужно на 5-10 минут распустить жгут, при этом используя пальцевое пережатие артерии. Это позволит в некоторой степени насытиться тканям кровью через другие, не поврежденные, сосуды.

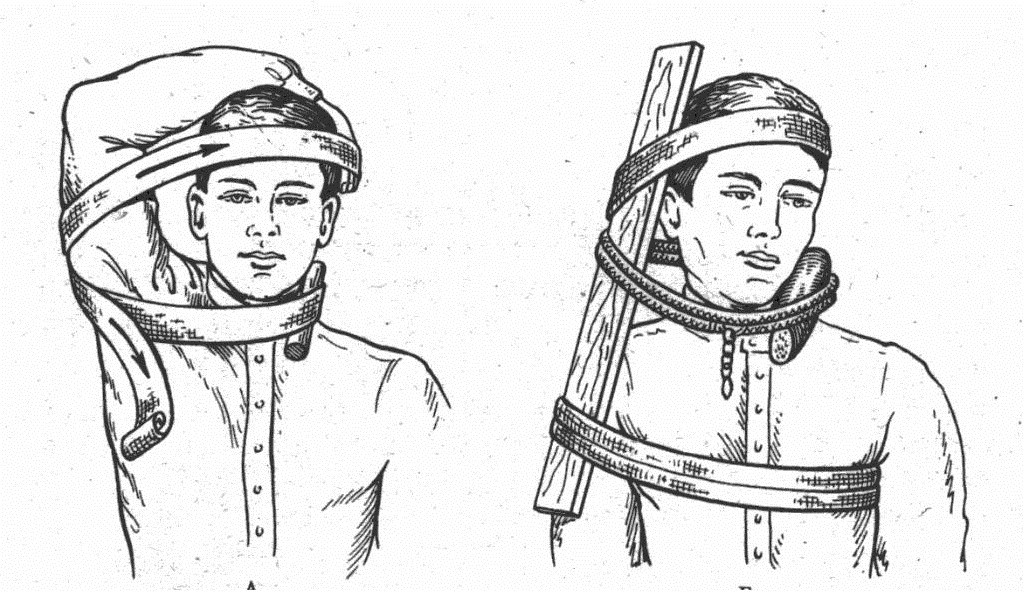

Особенности наложения жгута на шею

К месту повреждения поверх материи прикладывается ватно-марлевый валик, после чего накладывается жгут, который с другой стороны от раны перетягивается через поднятую и закинутую за голову руку пострадавшего. В таком состоянии ватно-марлевый валик надежно фиксируется на ране, и при этом к мозгу продолжает поступать кровь через сонную артерию, расположенную с другой стороны.

На фото выше «пациент» слишком довольный. Но суть вы, я думаю, поняли. В современных же реалиях эксперты рекомендуют ограничиться прижатием сонной артерии основанием ладони на всем протяжении шеи.

Пишите в комментариях, была ли информация полезной и подписывайтесь на мой канал Telegram.

Источник

ехника операции при ранении сосудов шеи

Техника операции при ранении сосудов шеи — хирургическая тактика

Методы окончательного гемостаза, восстановления целости сосудов, гортани и трахеи, глотки и пищевода, щитовидной и слюнной желез имеют свои особенности.

Если после снятия давящей повязки кровотечение из крупной артерии возобновилось, следует добиться временного гемостаза путем прижатия артерии пальцем, выполнить переднюю продольную коллотомию и, выделив из окружающих тканей на 2-3 см центральный и периферический по отношению к ране участки сосудов, перекрыть кровоток наложением турникетов или сосудистых зажимов.

Только после этого можно приступить к ревизии зоны повреждения, удалению тромботических масс, оценке величины, формы раны и ее направления по отношению к продольной оси сосуда. Хирургическая обработка раны шеи при повреждении сосудов должна быть очень тщательной с удалением всех нежизнеспособных тканей, инородных тел всех субстратов, которые могут явиться причиной нагноения.

Небольшие колотые раны сосудов ушивают под пальцем хирурга, накладывая несколько узловых швов проленом 2/0 или 4/0 на атравматической игле. Следует помнить, что при чрезмерном затягивании узловые швы могут прорезаться. При наложении швов необходимо следить, чтобы интима сосуда по краям раны соприкасалась и чтобы шовный материал не находился в просвете сосуда.

В этом отношении более приемлемы матрацные швы, однако их методика более сложна и требует большего времени, что небезопасно при множественных и сочетанных ранениях. При стабильном состоянии пациента в подавляющем большинстве наблюдений на раны сосуда накладывают боковой сосудистый отвивной шов нерассасывающейся монофиламентной нитью на круглой атравматической игле.

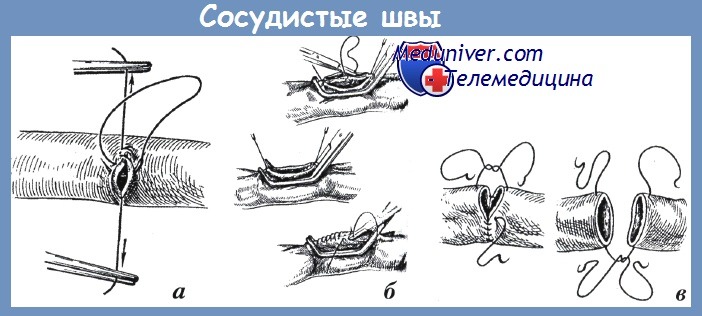

Виды сосудистых швов:

а — непрерывный шов в поперечном направлении; б — непрерывный шов в продольном направлении; в — анастомоз конец-в-конец

Если после наложения швов наблюдается просачивание крови из мест вколов и выколов иглы, спешить с наложением дополнительных швов не стоит — через несколько минут это просачивание должно прекратиться. Длительное просачивание по линии ушитой раны свидетельствует либо о слишком большом расстоянии между швами (узловые швы), либо о недостаточном затягивании нити (непрерывный шов).

Следует подчеркнуть, что в обстоятельном научном исследовании А. Г. Страчука показано, что результаты наложения шва на рану магистрального сосуда общими хирургами не хуже результатов сосудистых хирургов. Большой диаметр сосуда, высокая скорость кровотока, а также отсутствие феномена травматического спазма артерии (присущего мелким артериям) уменьшают риск тромботических осложнений и позволяют достичь хороших результатов даже при нарушениях техники сосудистого шва. В любом случае лучше прикрыть линию швов рядом расположенной мышцей.

При пересечении артерии приходится накладывать анастомоз конец-в-конец. Если стенка сосуда была разрушена на некотором протяжении (при огнестрельном ранении), размозженный участок иссекают с последующим протезированием сосуда аутовеной или синтетическим протезом. Такие операции должны выполнятся сосудистым хирургом, да и использование синтетического протеза при первичном инфицировании раневого канала чревато развитием гнойных осложнений и несостоятельности швов. Единственное утешение — такая ситуация встречается крайне редко.

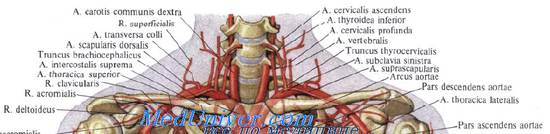

У пострадавших с массивной кровопотерей, при нестабильной гемодинамике приходится идти на перевязку обеих концов артерии. При ранениях наружной сонной артерии допускается ее лигирование, так как это не приводит к каким-либо серьезным последствиям. Лигирование крупных сосудов производится по обе стороны от локализации раны сосуда, причем приводящий участок должен быть сначала перевязан, а ближе к ране — перевязан еще раз с прошиванием.

При этом накладывать лигатуру на центральный участок артерии следует так, чтобы не создавать в культе турбулентный кровоток, способствующий образованию в культе продолженного тромба с распространением на внутреннюю сонную артерию. Для этого лигатуру накладывают либо сразу за бифуркацией общей сонной артерии, либо дальше к периферии, дистальнее места отхождения верхней щитовидной артерии.

Схема анастомозирования периферического отрезка поврежденной внутренней сонной артерии с центральным отрезком наружной сонной артерии (по D.P. Flangian, 1992)

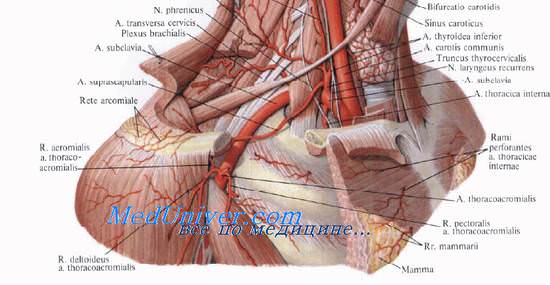

На раны подключичной артерии следует накладывать боковой шов. Однако при критическом состоянии пациента при ранениях подключичной артерии между местом отхождения поперечной артерии лопатки и торакоакромиальной артерией, отходящей от подмышечной артерии, ее можно безболезненно перевязать, так как кровоснабжение верхней конечности при этом мало страдает из-за хорошо выраженной коллатеральной сети между этими двумя артериальными ветвями.

В безвыходной ситуации, когда при безуспешных попытках наложения сосудистого шва кровотечение продолжается, а состояние пострадавшего критическое, подключичную артерию приходится перевязывать в ее первой порции, еще до отхождения крупных ветвей. В таких случаях есть надежда на сохранение кровоснабжения верхней конечности за счет ряда коллатералей.

Во-первых, это переток из противоположной подключичной артерии по позвоночным артериям, базилярной артерии и виллизиеву кругу. Во-вторых, переток по сонным артериям между верхней и нижней щитовидными артериями, а также между ветвями реберно-шейного ствола и затылочной артерией. Если такие пострадавшие выживают, у них развивается выраженный синдром «обкрадывания», который обусловлен затратой части кровотока, предназначенного для кровоснабжения головного мозга, на обеспечение жизнедеятельности верхней конечности. Он выражается в слабодушии, плаксивости, потере памяти, снижении интеллекта. В нашей практике было всего несколько таких пациентов.

В редких случаях приходится идти на перевязку наружной сонной артерии на протяжении, например при ранениях третьей зоны шеи, сопровождающихся профузным кровотечением из полости рта. Однако этот прием может уменьшить интенсивность кровотечения, но не прекратить его, так как оно будет продолжаться из периферического отдела поврежденной артерии за счет выраженной сети коллатералей.

Еще более трудная ситуация складывается при ранении общей сонной или внутренней сонной артерий. Примерно в половине наблюдений при наличии замкнутого виллизиевого круга перевязка этих артерий не приводит к нарушению мозгового кровообращения. В то же время предугадать, какой вариант ангиоархитектоники имеется у пострадавшего, невозможно. Поэтому в любом случае надо стараться восстановить кровоток по внутренней сонной артерии путем наложения сосудистого шва.

Однако в процессе восстановления кровотока по внутренней сонной артерии встает проблема перекрытия просвета сосуда на время наложения швов или протезирования. Турникеты не должны быть затянуты, а сосудистые зажимы закрыты более чем на 10 мин. По истечении этого времени необходима защита головного мозга от ишемии, которая достигается применением гипотермии, управляемой гипертензии с помощью введения глюкокортикоидов и препаратов дофамина, а также гепаринизацией. Ясно, что при сочетанных ранениях, при наличии источников кровотечения в других областях применение гепарина противопоказано. Что касается других методов защиты, то и они не всегда достигают своей цели.

Поэтому рану общей сонной или внутренней сонной артерии следует пытаться ушить без полного пережатия ее просвета, прижимая вторым пальцем левой кисти рану и накладывая под пальцем отвивной сосудистый шов. Другой метод — использование внутреннего сосудистого шунта — требует участия сосудистого хирурга. При дефекте артерии более 2 см применяют заплату из аутовены. Использование синтетических материалов в условиях первичного инфицирования рапы создает реальную опасность несостоятельности швов и аррозионного кровотечения. При наличии большого дефекта общей сонной или сонной артерии положение таково, что хирург вынужден идти па ее перевязку с летальностью 58,3% [Завражнов А. А.].

Выход из положения, правда, достаточно сложный, предложен D. P. Flanigan и соавт. при обширном дефекте внутренней сонной артерии и при сохраненой общей сонной артерии. Он заключается в том, что разрушенный участок внутренней сонной артерии резецируют с ушиванием центрального конца наглухо и наложением сосудистого зажима на периферический конец сосуда. Затем мобилизуют наружную сонную артерию и пересекают ее с ушиванием наглухо периферического конца и наложением сосудистого зажима на центральный конец. Операция заканчивается анастомозом конец-в-конец, между центральным отделом наружной сонной артерии и периферическим отрезком внутренней сонной артерии, обеспечивая тем самым кровоснабжение бассейна внутренней сонной артерии за счет наружной.

Высокое ранение внутренней сонной артерии перед входом ее в канал височной кости не оставляет других вариантов, кроме ее перевязки. Однако, как и при высоком ранении наружной сонной артерии, при этом возникает проблема продолжения кровотечения из периферического отдела артерии. По мнению А. А. Завражнова, тампонирование в таких случаях костного канала мышцей или марлей не эффективно. Выходом из положения, по опыту D. Gilroy и соавт., может быть заведение в дистальный отдел артерии сосудистого катетера Фогарти с раздуванием баллона и оставлением этого катетера в просвете сосуда на 5-7 сут, до формирования фиксированного тромба.

При одновременном ранении внутренней сонной артерии и внутренней яремной вены в первую очередь следует пытаться восстановить кровоток по артерии. Внутреннюю яремную вену в таких случаях приходится перевязывать, впрочем без особых гемодинамических последствий.

Особая ситуация складывается при ранениях позвоночной артерии. С учетом ее анатомического положения, при наиболее частой локализации ранений этой артерии не только наложение сосудистого шва, но и лигирова-ние обеих концов вблизи входа в костно-фиброзный канал трудно выполнимо (рис. 5.14). В связи с этим хирурги вынуждены использовать несколько способов гемостаза. Наиболее простым и сравнительно эффективным является тугая пломбировка костного канала мышечным лоскутом на ножке, воском или кусочком кости, взятой из рядом расположенной ключицы или ребра (а иногда — из крыла подвздошной кости). Используют также различные гемостатические материалы типа пленок Surgicel.

При неэффективности этих способов приходится идти на лигирование концов позвоночной артерии после осторожного разрушения на протяжении 1-2 см передней стенки костно-фиброзного канала костными кусачками. При этом из-за высокого давления крови в бассейне позвоночных артерий с хорошо развитым коллатеральным кровообращением выделение обеих концов сопровождается интенсивным кровотечением.

Отчаянное предложение некоторых авторов прошивать вслепую боковую поверхность тел позвонков между поперечными отростками ни в коем случае нельзя применять из-за реальной опасности повреждений шейных корешков спинного мозга со всеми вытекающими из этого последствиями.

Поэтому в настоящее время, по данным F. С. Albuquerque и соавт., методом выбора является эндоваскулярная эмболизация или стентирование поврежденной позвоночной артерии (при наличии такой возможности). Однако манипуляция такого рода чрезвычайно сложна даже для специалистов высочайшей квалификации.

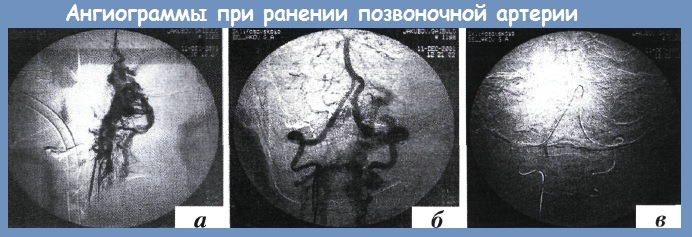

Приводим соответствующее наблюдение.

Пациент Я., 34 лет, доставлен бригадой СМП через 1 ч 30 мин после получения колото-резаной раны шеи слева. Рана 1×2 см, с обильным наружным кровотечением, расположена во второй зоне.

Левосторонняя коллотомия — повреждений сонных артерий и яремных вен нет. При дальнейшей ревизии выявлено, что раневой канал идет кнаружи между поперечными отростками С и С с пересечением позвоночной артерии. Произведена тампонада раневого канала мышечным лоскутом, интенсивность кровотечения снизилась.

Пациент переведен в ангиографическую операционную. При селективной ангиографии левой позвоночной артерии выявлена травматическая артериовенозная фистула между позвоночной артерией и венозным шейным сплетением. После введения в центральный участок артерии спиралей Гиантур-ко венозный сброс несколько уменьшился, но не прекратился. Выполнена селективная ангиография правой позвоночной артерии, при которой выявлено ретроградное заполнение периферического участка левой позвоночной артерии. Из правой позвоночной артерии артериальный катетер через основную артерию проведен в левую и произведена клеевая эмболизация композитом гистокрил + липоидол. Артериовенозный сброс ликвидирован, достигнут гемостаз. Раны на шее послойно ушиты. Пострадавший через 10 дней выписан в удовлетворительном состоянии.

Ангиограммы больного с ранением позвоночной артерии:

а — артериовенозиое соустье левой позвоночной артерии с венозным сплетением;

б — дисталъные отделы левой позвоночной артерии ретроградно заполняются через правую позвоночную и основную артерии;

в — микрокатетер проведен в левую позвоночную артерию через правую позвоночную и основную артерии. В результате эмболизации достигнут гемостаз

Ранения позвоночной артерии сопровождаются, как правило, повреждением обильной венозной сети (позвоночного венозного сплетения), кровотечение из этих вен обычно останавливают электрокоагуляцией.

При ранениях крупных вен шеи обнаружение дефектов их стенок в некоторых случаях является более трудным, нежели обнаружение ран артерий. Объясняется это тем, что кровь из артерии бьет струей, оставляя чистым операционное поле вблизи артерии, в то время как при профузном венозном кровотечении кровь ровным потоком заливает всю рану, затрудняя визуальную ориентировку. Стенки вен, даже крупных, тонкие и легко рвутся, поэтому при наложении на них зажимов и при лигировании следует соблюдать осторожность.

Наружные яремные вены обычно лигируют без каких-либо последствий для организма, однако при этом следует соблюдать определенную последовательность. В первую очередь перекрывают участок вены, идущий к сердцу, так как через него может произойти подсасывание воздуха.

Из клинических признаков воздушной эмболии характерным является свистящий звук, появляющийся при дыхательных движениях и выделение пенистой крови из трахеи вследствие блокады малого круга кровообращения. В этом отношении особенно опасно ранение внутренней яремной вены ниже уровня т. omohioidei, так как проходящая в этой зоне шейная фасция при пересечении вены растягивает ее центральный конец и легко возникает воздушная эмболия. При подозрении на воздушную эмболию необходимо быстро снизить положительное давление в режиме ИВЛ и увеличить инфузию растворов с целью нормализации центрального венозного давления. Существует несколько способов ликвидации этого осложнения.

Способ Мажанди заключается в том, что центральный конец пересеченной вены зажимается пальцами и между ними в просвет вены на несколько сантиметров вводится мягкий катетер диаметром 5-6 мм, который на этом уровне хирург фиксирует пальцами. Ассистент присоединяет к катетеру шприц емкостью 20 мл и во время выдоха и повышения венозного давления производит аспирацию пенистой крови. Если к моменту возникновения воздушной эмболии пострадавшему была выполнена торакотомия, можно воспользоваться методом Делорма (пункция толстой иглой правого предсердия через ушко предсердия) или методом Клермона (пункция правого желудочка сердца). К сожалению, эти методы часто не дают желаемого результата, поэтому лучше предупредить воздушную эмболию, чем пытаться потом исправлять ситуацию.

Как уже упоминалось выше, при критическом состоянии пострадавшего перевязка внутренней яремной вены с одной стороны не вызывает серьезных последствий, однако, если состояние пострадавшего позволяет, лучше все-таки наложить сосудистый шов. Краевые раны внутренней яремной вены ушивают, так же как и артерии, непрерывным обвивным швом. Циркулярный шов и аутовенозная пластика внутренней яремной вены, по данным некоторых авторов, в 90% наблюдений заканчиваются тромбозом просвета вены.

По данным НИИ скорой помощи им. И. В. Склифосовского, при ранениях сосудов шеи их лигирование применяется в 50%, краевой сосудистый шов — в 44,5%, циркулярный шов конец-в-конец — в 4% и протезирование общей сонной артерии — в 1,5% наблюдений. Гемостаз при ранениях позвоночной артерии в первой зоне шеи осуществляется путем ее лигирования, при повреждениях второй зоны — тампонадой костно-фиброзного канала мышцей (4 наблюдения) и аутокостью (1 наблюдение). В заключение следует добавить, что источником кровотечения из раны шеи могут быть многочисленные мелкие сосуды, которые при низком артериальном давлении не кровоточили. Поэтому, завершая операцию, следует еще раз проконтролировать полноту гемостаза при нормальном давлении крови.

Видео урок сосудистые швы и хирургия сосудов

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

— Вернуться в раздел «травматология»

Оглавление темы «Хирургическая тактика при ранениях»:

- Предоперационная подготовка при ранениях: катетеризация магистральных вен и инфузионная терапия

- Предоперационная подготовка при ранениях: опорожнение (промывание) желудка

- Предоперационная подготовка при ранениях: эндотрахеальная интубация

- Предоперационная подготовка при ранениях: катетеризация мочевого пузыря

- Предоперационная подготовка при ранениях: подготовка операционного поля, временный гемостаз

- Хирургическое лечение ран: ПХО, вакцинация от бешенства

- Выбор хирургического доступа при ранениях шеи

- Техника передней продольной коллотомии при ранениях шеи

- Хирургические доступы к подключичной артерии — техника

- Техника операции при ранении сосудов шеи — хирургическая тактика

Источник