Боли в шее ограничение движения головы

Содержание статьи

Нарушение подвижности в шее причины, способы диагностики и лечения

Дата публикации: 15.03.2018

Дата проверки статьи: 09.12.2019

Нарушение подвижности в шеи — двигательные расстройства, которые выражаются в ограничение движений головой и нестабильности шейного отдела позвоночника. Проблема может быть врожденной — внутриутробный порок развития костных тканей или приобретенной, возникать из-за травм позвоночника, остеохондроза, сдавливания позвоночной артерии. Диагностикой и лечением нарушений подвижности в шеи занимается ортопед или неврологом, в некоторых случаях в сотрудничестве с нейрохирургом, вертебрологом, травматологом, онкологом.

Причины нарушений подвижности в шее

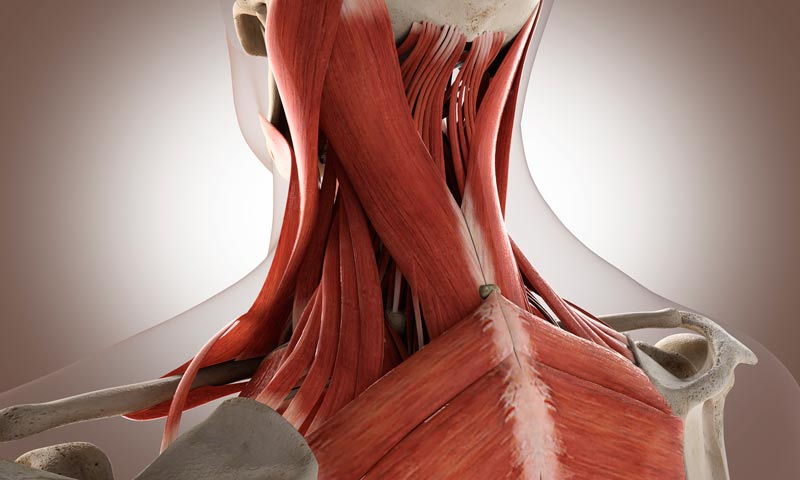

Между телами позвонков находятся межпозвоночные диски, обеспечивающие подвижность и гибкость позвоночного столба, смягчающие сотрясение при беге, ходьбе. Вследствие процессов, которые происходят внутри организма или под воздействием внешних нежелательных раздражителей возникает шейные позвонки смещаются относительно друг друга, капсулы фасеточных суставов растягиваются, межпозвоночный диск не так плотно фиксирует тела соседних позвонков, появляется нестабильность позвоночного сегмента. Наиболее часто патологические изменения провоцируют следующие заболевания шейного отдела позвоночника:

- стеноз;

- протрузия межпозвоночного диска;

- шейный остеохондроз;

- спондилез;

- спондилоартроз;

- ушиб, перелом позвоночника;

- нарушение осанки;

- кривошея.

Нестабильность шейного отдела может быть врожденной, развиваться из-за изменения числа и конфигураций шейных позвонков. К аномалиям развития позвоночника относят: синдром короткой шеи, открытое и закрытое расщепление позвонков, синдром добавочных шейных ребер, образование лишнего шестого поясничного позвонка (люмбализация).

Менее опасными причинам, почему ограничена подвижность позвонков и болит шея, называют постоянные физические перегрузки, психоэмоциональное перенапряжение, воспаление мышц шеи из-за переохлаждения, сон или сидение в неправильной позе, возрастные изменения.

Типы нарушений подвижности в шее

Патологическая нестабильность шейного отдела начинается с синдромов раздражения спинального корешка — боли в шеи, потери чувствительности, мышечного напряжения, снижения рефлексов, ощущения скованности. Боль может быть острой, усиливаться при движениях головой, кашле, чихании, постоянной или возникать периодически. Интенсивная боль заставляет принимать вынужденную позу, человек, жалуется, что не может повернуть голову влево-вправо, наклонить вперед-назад. По мере развития заболеваний шейного отдела позвоночника боль отдает в затылок, лопатки, через предплечье к запястьям нижних конечностей.

Сдавливание позвоночной артерии, вызывает такие проявления, как головокружения, головную боль, шум в ушах, шаткость походки, иллюзию мелькания мушек перед глазами, приступы потери сознания. К визуальным симптомам нарушений подвижности шейных позвонков относят: изменения привычного положения шеи, наблюдается наклон головы вперед или противоположную сторону, в месте механического повреждения возможно отечность, изменения цвета кожи в результате кровоподтеков, гематом.

Методы диагностики

При обращении пациента с симптомами нарушений подвижности шейных позвонков в первую очередь врач-ортопед проводит внешний осмотр, анализирует жалобы, выявляет другие характерные симптомы, устанавливает причинно-следственную связь между нестабильностью шейного отдела и патологиями, ранее перенесенными травмами. Задача специалиста — исключить нарушение подвижности в шеи, как симптом заболеваний шейного отдела позвоночника.

Для подтверждения диагноза проводят аппаратные методы исследования:

- рентгенографию;

- магнитно-резонансную томографию;

- компьютерную томографию;

- дуплексное сканирование сосудов головы и шеи.

Достоверно диагностировать нервные болезни, приводящие к боли при движении шеей, позволяет электронейрография, электромиография, зрительные и звуковые стимуляции для головного мозга.

В сети клиник ЦМРТ постановку диагноза причин нарушений подвижности в шеи проводят разными методами:

К какому врачу обратиться

Если у вас болит верхняя часть шеи, сначала запишитесь к терапевту. Врач назначит обследование и привлечёт к лечению профильного специалиста — ортопеда, травматолога или невролога.

Лечение нарушений подвижности в шее

Курс лечения индивидуальный в случае конкретного пациента, и зависит от того, что стало причиной подобного состояния. Всем больным в остром периоде рекомендован покой, снижение нагрузки, постельный режим, при нестабильности шейного отдела — фиксация с помощью гипсовых подвязок, мягких фиксаций. В медикаментозной терапии применяют анальгетики, нестероидные противовоспалительные лекарства, чтобы избавиться от боли, воспаления. Для купирования мышечного спазма, расслабления гладкой мускулатуры назначают антидепрессанты, миорелаксанты, противосудорожные препараты. В комплексную терапию по показаниям включают ноотропы, сосудорасширяющие средства, метаболиты, стероидные гормоны, нейропротекторы, венотоники.

Консервативную терапию дополняют физиотерапевтическими процедурами, как массаж, лечебная гимнастика, мануальная терапия, иглоукалывание, лазерное излучение, воздействие магнитным полем. В тех случаях, когда заболевания шейного отдела позвоночника или врожденные аномалии приводят к выраженной деформации, интенсивной боли, стойким неврологическим нарушениям пациент нуждается в операции.

Специалисты клиник ЦМРТ, чтобы вылечить причины нарушений подвижности в шеи используют разные схемы терапии:

Угроза для жизни и здоровья пациента чаще связана с сужением позвоночной артерии, нарушением целостности одного или нескольких шейных позвонков. Сдавливание спинного нерва на фоне шейного остеохондроза опасно слабостью мышц, ограничением движений, вплоть до полного паралича, инфарктом спинного мозга. К нежелательным последствия компрессионного перелома позвоночника 2-3 степени относят риск развития шейного кифоза в отдаленном периоде, при котором может наблюдаться поражение легких, сердца, изменение положения органов брюшной полости.

Профилактика нарушений подвижности в шее

Первичная профилактика нарушений подвижности в шеи предусматривает раннюю диагностику и грамотное лечение сопутствующих заболеваний, недопущение травм позвоночника, переохлаждений. Необходимо уделить внимание ежедневным занятиям лечебной гимнастикой, улучшить питание, отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни, правильно организовать режим труда и отдыха, спать на ортопедической подушке и матрасе.

Отзывы пациентов

Точность диагностики и качественное обслуживание — главные приоритеты нашей работы. Мы ценим каждый отзыв, который оставляют нам наши пациенты.

Источник

Ограниченные движения в шее

Большинство людей на сегодняшний день ведут преимущественно сидячий образ жизни, имеют гиподинамичную работу. Состояние скованности в шее для них хорошо известно, так как позвоночник не получает должного уровня нагрузок, находясь в неправильной позе. В результате позвонки смещаются, зажимаются мышцы, воспаляются нервы. Однако чувство, когда движения в шее ограничены, может появляться и по другим причинам, быть признаком некоторых заболеваний. В любом случае, такое состояние доставляет человеку явный дискомфорт, боль, он не может полноценно жить и работать.

Скованность шеи: почему проявляется

Скованность и ограниченность движений шеи может быть обусловлена повреждением или патологическими процессами разных структур этой части тела – позвонков, межпозвоночных дисков, нервов, мышц, кровеносных сосудов, нарушением кровообращения. В некоторых случаях, если у человека наблюдается интенсивная лимфоаденопатия шейных лимфоузлов, ему тоже может быть больно поворачивать голову и совершать другие движения шеи.

Боль может охватывать не только шею, но и отдавать в расположенные рядом части тела – голову, плечи, спину, челюсти, руки. По сути, боль и есть основная причина ограничения подвижности – человек мог бы двигать шеей, если бы его не останавливал интенсивный болевой синдром.

Проблемы с мышцами шеи

Одна из причин ограничения двигательной возможности – ригидность мышц шеи. Ригидность – это состояние, при котором мышечная ткань имеет повышенный тонус, и сопротивляется любым движениям. Больной чувствует боль при попытке двигаться и не может расслабить мышцы. Ригидность является характерным симптомом поражения нервной системы, и сама по себе не является болезнью – она только сопровождает другие заболевания, иногда очень опасные.

Ригидность может развиваться на фоне сидячего образа жизни, с однообразными нагрузками, когда человек много сидит, редко меняет позу, постоянно находится за компьютером или за рулём. В результате появляются спазмы и ноющие боли. В таком случае проблема решается восстановлением кровообращения посредством выполнения физических упражнений. Если же ригидность вызвана болезнью, такие меры не помогут.

Причины развития ригидности мышц:

- шейный остеохондроз: возникает как дегенеративный процесс в позвонках и межпозвоночных дисках, из-за чего у больного появляются нарушения иннервации, ригидность, боль в руках, головокружения, снижение остроты слуха и зрения;

- кривошея: врождённая или приобретённая патология строения шеи, провоцирующая ригидность и спазмы мышц;

- менингит, энцефалит, мозговые кровоизлияния: считаются основными причинами развития ригидности затылочных мышц, характеризуются воспалительным процессом и нарушением кровообращения. Симптоматика проявляется головной болью, вялостью, тошнотой, высокой температурой, сыпью, головокружением. Достоверное диагностирование происходит путём проверки симптома Брудзинского, когда больной не может свободно притянуть подбородок к грудине в положении лёжа;

- паркинсонизм: связан с возникающим напряжением различных групп мышц, в том числе, шеи, а также с дрожью в теле;

- растяжение и травмы мышц;

- внутричерепная гематома;

- инсульт.

Проблемы с мышцами шеи не ограничиваются ригидностью. Существует также связь между психологическим состоянием человека и его шеей. Известно, что в стрессовых ситуациях человек склонен интенсивно напрягать мышцы шеи и плечи, как бы вдавливая голову. Чем чаще случаются стрессы, тем чаще мышцы находятся в напряжённом состоянии и не сразу могут расслабиться после того, как стресс остался позади.

Депрессия, усталость, переутомление – причины, по которым голова может всё больше стремиться вниз, а за ней тянутся мышцы, находясь в состоянии спазма. Напряжение охватывает и всю верхнюю половину туловища. Вес головы составляет от 4 до 8 килограмм, а из костного скелета её на плечах удерживают только 7 позвонков, вся остальная нагрузка приходится на мышечный корсет, состоящий из 32 мышц. Их избыточная напряжённость негативно сказывается на работе нервных окончаний и кровеносных сосудов. У человека появляются морщины на лбу, отёчность и брыли на лице, отложения солей.

Болезни шейного отдела позвоночника: как появляется скованность

Движения шеей ограничены нередко из-за болезней позвоночника:

- грыжи и остеохондроз шейного отдела;

- спондилёза;

- артроза;

- цервикалгии;

- асимметрии шейной артерии.

Позвоночник в шейном отделе состоит из позвонков и хрящевых соединений (дисков) между ними. В результате воздействия неблагоприятных факторов они могут разрушаться, например, из-за ухудшения кровообращения хрящевой ткани, большой физической нагрузки, спазмов мышц.

Грыжи – патология, более свойственная людям старшего возраста. Симптоматика нечасто бывает яркой и характерной, в большинстве случаев боли возникают из-за мышц, но также многие проходят МРТ шейного отдела позвоночника и находят у себя грыжи.

Они формируются на фоне дегенеративных дистрофических процессов в шее, из-за чего межпозвоночные диски не получают нормального питания, высыхают, теряют эластичность. Постепенно их ткани выпячиваются из структуры позвоночного столба, со временем фиброзная оболочка разрывается, и сердцевина хряща выходит наружу, передавливая кровеносные сосуды и нервные окончания. Состояние обычно формируется при остеохондрозе, с сопутствующим ему хроническим напряжением мышц. Симптомы характеризуются сильной болью, которая переходит в плечевой пояс и верхние конечности. Больной чувствует онемение и покалывание ладоней, сильную ограниченность движений. По утрам, после сна ощущения особенно сильно проявляются.

Спондилёз – это патологический процесс, при котором края позвонков приобретают наросты из костной ткани и солевых отложений. Наросты способствуют деформации хрящей дисков. Формируются из-за дегенеративных дистрофических процессов в межпозвоночных хрящах. Происходит уменьшение высоты шейного диска, из-за которого края позвонков постепенно стираются друг о друга. Взамен стёртой ткани организм с избытком наращивает новую, деформируя хрящевую ткань. У больного наблюдаются спазмы мышц, скованность движений, сильные боли, иногда – асимметрия шейной артерии.

Шейный артроз представляет собой патологический процесс деформации фасеточных суставов шейного отдела, без воспалительной этиологии. Характеризуется сильными болями, которые локализуются не только в шее, но и в области плечевого отдела. Особенно сильно боль ощущается по утрам и перед сном вечером.

Цервикалгия – латинское название болевого синдрома, локализованного в шее. У человека резко появляется очень сильная боль, сопровождающаяся спазмом, из-за чего больной практически не может двигать всей верхней частью тела и верхними конечностями. Таким образом организм защищает нервы от возможного зажима. Спазм мышц необходим для недопущения дальнейшего воздействия на неё. Это не самостоятельное заболевание, а симптом таких патологий, как грыжа, спондилёз, остеохондроз.

Асимметрия шейной артерии подразумевает, что из двух артерий, по которым головной мозг получает кислород и питание, одна меньше диаметром. Это может быть врожденной особенностью либо возникать по причине пережатия шейным позвонком. В результате головной мозг испытывает кислородное голодание. Состояние сопровождается повышением артериального давления, шумом в ушах, потемнением в глазах, болью в шее и голове, скованностью шеи.

Кроме вышеперечисленных болезней, причиной скованности шеи может быть такое острое состояние, как смещение позвонка или его травма. Обычно происходит из-за резкого или интенсивного физического воздействия, в результате ослабления мышечного корсета, когда мышцы не могут удержать позвонки на месте.

Нервные ткани и клетки в шейном отделе являются частью нервной системы всего организмы. Любые изменения в шее (грыжи, смещения, артроз) могут приводить к поражению нервных корешков – они зажимаются, воспаляются, сдавливаются, причиняя человеку очень сильные болевые ощущения. Это уменьшает подвижность шеи.

Что делать, если чувствуется ограниченность движений в шейном отделе

Скованность шеи может иметь различный характер – иногда она является самостоятельным симптомом, который проявляется в результате сидячего образа жизни и недостаточности физических нагрузок. В других случаях это признак заболеваний и дегенеративных процессов, которые могут быть необратимыми.

Если ощущение беспокоит всё чаще, и к нему добавляются боли, спазмы, гипертонус мышц, обязательно нужно показаться доктору. В таких случаях может помочь ревматолог, невролог, ортопед, физиотерапевт. Эти узкие специалисты назначают необходимые диагностические мероприятия, определяют причину проблемы, назначают лечение, могут направить пациента к массажисту или мануальному терапевту.

Для определения причины скованности движений, доктор может направить больного на УЗИ-доплер сосудов шеи, МРТ и рентгенографию шейного отдела позвоночника.

Ограниченность движений в области шейного отдела в основном является симптомом развития в шее патологических деструктивных процессов. В первую очередь, проблема сигнализирует о том, что человек не уделяет должного внимания здоровью шеи, а физические нагрузки либо присутствуют в недостаточном количестве, либо их качество вредит состоянию организма. Не стоит терпеть скованность шеи – при первых проявлениях следует обратиться к доктору.

Больше свежей и актуальной информации о здоровье на нашем канале в Telegram. Подписывайтесь: https://t.me/foodandhealthru

Автор статьи:

Дружикина Виктория Юрьевна

Специальность: терапевт, невролог.

Общий стаж: 5 лет.

Место работы: БУЗ ОО «Корсаковская ЦРБ».

Образование: Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева.

2011 – диплом по специальности “Лечебное дело”, Орловский государственный университет

2014 – сертификат по специальности “Терапия”, Орловский государственный университет

2016 – диплом по специальности “Неврология”, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева

Заместитель главврача по оргметодработе в БУЗ ОО «Корсаковская ЦРБ»

Источник

Боли в шее

Согласно статистике, в последние годы боли в шее стали беспокоить людей чаще. Этому способствовало появление компьютеров и новых «сидячих» профессий. Сегодня многие не занимаются физическими упражнениями, имеют избыточную массу тела, часто сталкиваются со стрессами — эти факторы также имеют значение в возникновении шейных болей. Из-за чего конкретно возникает боль в шее и как с ней бороться?

Шейный радикулит («защемление нерва»)

Радикулит на уровне шейного отдела позвоночника чаще всего возникает при сдавлении корешков спинногомозговых нервов.

Обычно это происходит из-за спондилёза шейного отдела позвоночника или грыжи межпозвоночного диска, когда его внешняя часть (фиброзное кольцо) разрывается и студенистое ядро межпозвоночного диска выходит в спинномозговой канал. Иногда шейный радикулит возникает из-за инфекций (герпесвирусной инфекции, болезни Лайма).

Как он проявляется? Зачастую возникает боль в шее, отдающая в руку. Причём рука может неметь или слабеть. Обычно диагноз «шейный радикулит» можно поставить уже после неврологического осмотра. Однако в некоторых случаях бывает необходимо провести компьютерную томографию или электромиографию.

Диффузный гиперостоз скелета (болезнь Форестье)

Это заболевание развивается в основном у людей старше 50 лет. Установлено, что наиболее вероятная причина развития болезни Форестье — накопление солей кальция в связочном аппарате позвоночника.

Болезнь Форестье может никак не проявляться, но в ряде случаев у человека снижается подвижность шеи, возникает боль. Для подтверждения диагноза доктор назначит рентгенологическое обследование, в некоторых случаях потребуется ещё компьютерная или магнитно-резонансная томография. Специфического лечения для этого заболевания нет.

Дегенеративные заболевания

Дискогенный болевой синдром, возможно, самая популярная причина боли в шее. Синдром развивается из-за дегенеративных изменений в структуре межпозвоночных дисков. В результате нагрузка распределяется неравномерно между дисками, дугоотростчатыми суставами и замыкательными пластинками. При этом заболевании боль в шее возникает при повороте и наклоне головы, состояние ухудшается, если долго держать голову в одном положении. Эта боль может проводиться в руку или плечо.

Спондилёз шейного отдела позвоночника возникает из-за дегенеративных изменений в шейном отделе. Постепенное стирание межпозвоночных дисков приводит к сокращению межпозвоночного пространства, деформации костей и их разрастанию (образованию остеофитов). В большинстве случаев эти возрастные изменения не приносят никаких неудобств. Однако иногда они приводят к давлению на корешок спинномозгового нерва, что вызывает хроническую боль в шее, и в некоторых случаях — онемение или боль в плече или руке.

Спондилогенная цервикальная миелопатия. Дегенеративные изменения в шейном отделе позвоночника могут привести к сужению центрального канала спинного мозга, из-за чего сам спинной мозг может повредиться и начать работать неправильно. Как следствие — боль в шее, её ограниченная подвижность, а также общая слабость, нарушение координации движений, неконтролируемое мочеиспускание и дефекация, проблемы в половой сфере. Заболевание чаще всего развивается после 55 лет и нередко требует хирургического вмешательства.

Травмы шейного отдела позвоночника

Обычно травмы шеи люди получают в автомобильных авариях. Из-за резкого движения головы вперёд-назад повреждаются мягкие ткани, нервные волокна, межпозвоночные диски, задняя продольная связка, дугоотростчатый сустав (фасет-синдром) и др. После травмы возникает боль, происходит мышечный спазм, становится трудно двигать шеей. Со временем симптомы уходят сами, но иногда боль может перерасти в хроническую.

Мышечные боли

Спазмы мышц шеи и верхней части спины возникают из-за травм, физического перенапряжения в течение дня, в частности, неправильных поз, эмоционального стресса. Также мышцы могут спазмироваться из-за неудобной подушки. Обычно это состояние проявляется болью, ограничением подвижности шеи. В течение 6 недель боли проходят. Чтобы ускорить процесс, рекомендуется делать специальные упражнения, а также устранить причину перенапряжения мышц, если это возможно.

Миофасциальный болевой синдром

При миофасциальном болевом синдроме можно определить гиперчувствительные точки. Они могут появиться после травмы, перенапряжения или эмоционального стресса. Эти точки провоцируют напряжение и боль в мышцах, которая зачастую становится хронической.

Шейный остеохондроз?

Среди заболеваний, вызывающих боли в шее, мы не упомянули «шейный остеохондроз». Этот диагноз обычно ставится на территории стран бывшего Советского Союза. По сути на остеохондроз списывают все те заболевания, что перечислены выше.

Дегенеративные изменения в позвоночнике наблюдаются практически у всех людей старше 40 лет, и это совершенно не повод называть человека больным и начинать активное лечение. Боль в шее и другие симптомы должны указать на настоящий диагноз, после постановки которого назначается терапия.

Когда при боли в шее следует обратиться к врачу?

Основные причины, при которых необходима консультация невролога:

- сильная головная боль;

- травма шеи;

- потеря контроля над мочеиспусканием или дефекацией;

- онемение, покалывание, слабость в руках или ногах;

- боль не проходит неделю, и улучшений нет;

- когда обычные обезболивающие препараты не помогают.

Срочно обратитесь к врачу, если:

- У Вас жар, болит голова, а шея скована настолько, что Вы не можете дотянуться подбородком до груди. Это может быть менингит;

- Наблюдаются признаки инфаркта: боль в груди, учащённое дыхание, потливость, тошнота, рвота, а также боль в руке или челюсти.

Лечение боли в шее

Препараты, снимающие боль или напряжение. Обычно специфического лечения при состояниях, вызывающих боль в шее, нет. В простых ситуациях врач может рекомендовать нестероидные противовоспалительные средства (диклофенак), которые снимут боль. Если есть выраженный спазм, то доктор может выписать миорелаксант (препарат, расслабляющий мышцы) для приёма на ночь. При хронической боли в шее врач может назначить трициклические антидепрессанты. Инъекции ботулина доказанно неэффективны. Большинство растяжений мышц проходит через 2–3 недели при консервативном лечении.

Лёд и тепло. Для снятия боли в шее после травмы рекомендуется также прикладывать лёд, особенно в первые 48–72 часа. Если проблема в мышцах, можно использовать тепло (например, принимая душ, ванну, прикладывая влажное полотенце).

Упражнения на растяжку. Доказанную эффективность имеют упражнения на растяжку, в том числе цигун. Однако их следует делать осторожно, желательно только после консультации со специалистом. Особенно полезными упражнения будут при хронической боли. Заниматься лучше утром и перед сном, предварительно разогрев шею. По поводу привычной физической активности (занятий бегом, футболом, йогой и др.) обязательно следует посоветоваться с врачом.

Расслабляющие техники. Эмоциональный стресс может усиливать боль в шее и откладывать излечение. Расслабляющие техники (дыхательные упражнения, самогипноз, молитва, медитация) и психотерапия помогают снизить мышечное напряжение.

Изменение привычек. Чтобы снова и снова не провоцировать боль в шее, важно исправить положения, в которых человек проводит много времени. Для этого нужно следить за своей осанкой, минимизировать напряжение (менять позы, раз в час разминать шею, поставить компьютер на уровне глаз). Сидеть нужно прямо, плечи должны быть отведены назад. Во время сна шее необходима поддержка, а голова должна находиться на том же уровне, что и всё тело. Идеальная поза для сна — на спине, хуже всего для шеи, когда человек спит на животе.

Массаж облегчает мышечный спазм, причём полезно будет использовать вибромассажёр. Однако нужно учесть, что при хронической боли массаж скорее всего малоэффективен.

Мануальная терапия. Манипуляции не имеют доказанной эффективности и в некоторых случаях могут сопровождаться ухудшением состояния. Поэтому рекомендуется прибегать к «мягкой» мануальной терапии и только в сочетании с физическими упражнениями. Лучше не обращаться к мануальным терапевтам, если имеет место спондилотическая цервикальная миелопатия (сужение центрального канала спинного мозга).

Биологическая обратная связь (БОС). При методе под названием «биологическая обратная связь» человеку ставят задачу (снять напряжение мышц шеи) и с помощью датчиков контролируют её выполнение. Сам пациент видит на экране изображение, которое, например, может быть мутным, а по мере расслабления мышц становится чётким. Так человек учится контролировать напряжение мышц шеи.

Корсет для фиксации шейных позвонков хоть и снимает боль, но его не рекомендуется носить длительное время (1–3 часа в день, не больше 1–2 недель), так как мышцы в результате могут ослабнуть.

Существует ряд методов, эффективность и безопасность которых установить довольно сложно, так как проведено слишком мало исследований с достоверными результатами. Например, по некоторым данным, акупунктура помогает при хронической боли в шее, а вытяжение не имеет эффекта. Электромагнитная терапия, низкочастотная лазеротерапия и электромиостимуляция, по всей видимости, работают. Однако не рекомендуется применять все эти методы, игнорируя физические упражнения.

Операция при боли в шее. В большинстве случаев при боли в шее операцтивное вмешательство не требуется: сначала применяется консервативное лечение, и только потом, если оно не помогает, и если причина боли в давлении на корешок спинномозгового нерва («защемлении нерва») или сужении центрального канала спинного мозга, рекомендуется лечение у хирурга.

Источник